Фотография в Российской империи XIX — начале XX веков

Что нам известно о фотографии в России 19 — начала 20 века? Фотография в Российской империи не стояла на месте. Уже в середине XIX века у российского общества появился живой интерес к фотоискусству. И, конечно, изначально это были дагерротипы. Логично, что фотография была привилегией богатых слоёв общества, а именно аристократии. Но довольно скоро на смену дагеротипии пришёл коллодионный процесс (о нёмя писала о Джулии Маргарет ) и фотография стала доступна широким массам.

В прошлой статье, посвященной викторианской фотографии и связанной с ней традицией скорбной и посмертной фотографии, я уже знакомила себя и своего читателя с понятием дагерротипа. Но всё же, почему бы и не освежить память?

Дагеротипия

Эта технология, в сущности, первый способ изготовления фотографии. Изначально над процессом создания фотографии трудились Жозеф Ньепс и Луи Даггер, но ,увы, Ньепс погиб в 1833 году. А вот Даггер усовершенствовал процесс после смерти Ньепса, когда начал обрабатывать серебряные (посеребренные) пластины парами ртути. В сущности, это был непростой и довольно дорогой процесс. Приобретение фотокамеры и воспроизводство самой технологии стоило ой каких немалых денег! Сами дагерротипы были маленькими и их вообще нельзя было тиражировать.

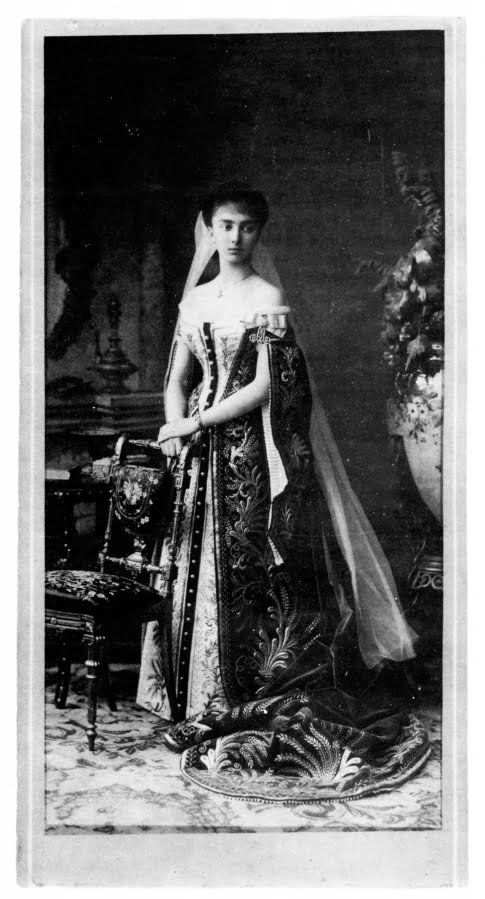

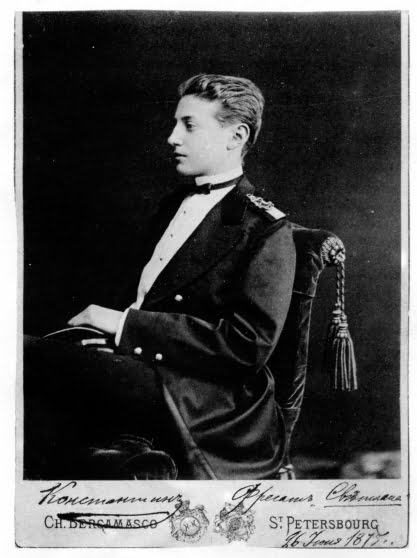

В России дворяне, особенно великие князья, довольно быстро заинтересовались этим изобретением. Появилась мода на портретные снимки в дорогих интерьерах. Лучшие фотографы обучались в Европе и создавали снимки аристократов и простых людей (выпускались целые фотокниги народов Российской империи). Фотографами становились выпускники Академии Художеств, выполнявшие удивительные портреты и пейзажи. В Москве и Петербурге, как грибы после дождя, росли фотоателье. Фотографии заполняли интерьеры: от увешанных стен до красивых рамочек на столиках.

Фотография этого периода отличается своей приближенностью к изобразительному искусству. Это невероятно изящные и в прямом смысле «картинные» снимки, которые были искусно отретушированы великолепными художниками своего времени, а кроме того, подкрашены акварелью.

Вот, например, отрывок о фотомастерской Генри Венингера: «…магистр химии из Вены имеет честь объявить, что он снимает дагерротипные портреты не только поодиночке, но и группы, от малого размера амулета до 6 дюймов, которые по желанию и раскрашивает. До сих пор упрекали дагерротипные портреты в бледности их вида, но недостаток сей нынче уничтожен рачительным изучением химических препаратов и, картины получают уже в камере вид телесный; в подтверждение этого Венингер просит обратить внимание на статью г–на доктора Штольца, вышедшую недавно в Петербурге, относительно дагерротипных портретов братьев Венингер. Портреты его можно видеть в магазине г–на Дациаро на Кузнецком мосту, и в доме Каразина, и в его квартире, в бывшем доме Кампиони, ныне на Тверском подворье, на Кузнецком мосту под № 66».

Кроме того были распространены фотокарточки — визитки 80 х 60 мм. Такими фотографиями обменивались при знакомстве, а ещё собирали целые альбомы с карточками-визитками членов семьи и хороших знакомых и друзей.

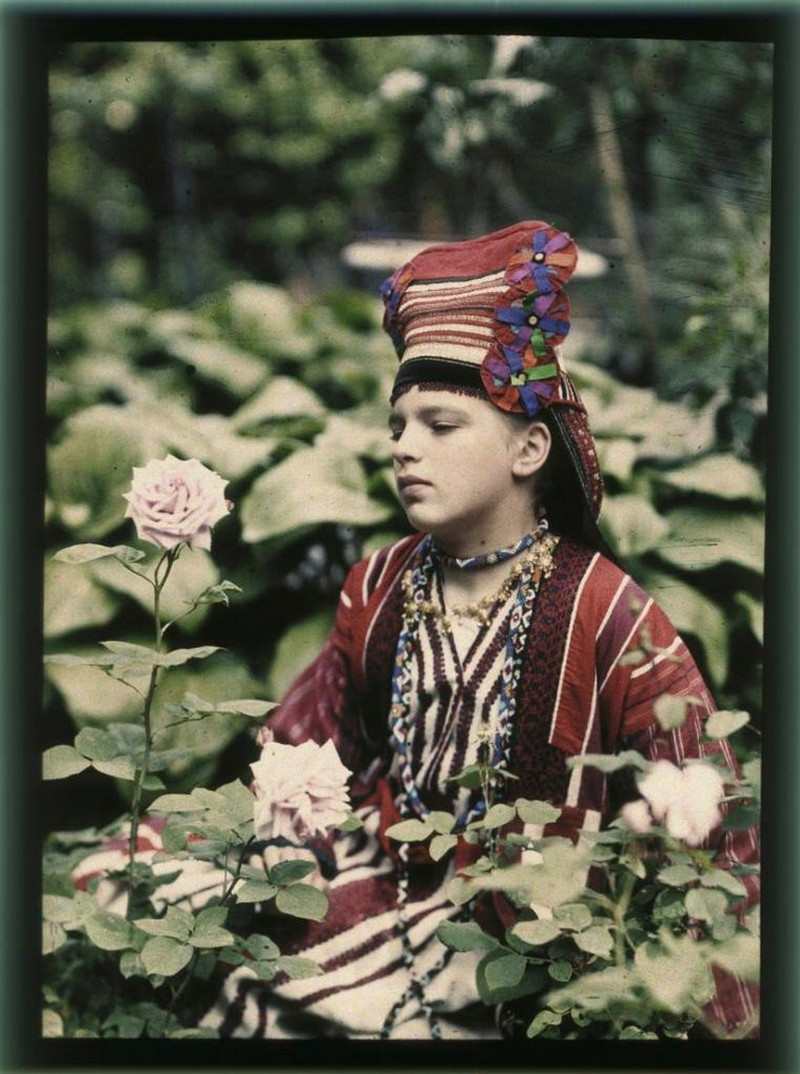

Получили расцвет интерьерная съёмка и съёмка видов. Начали выпускаться многочисленные альбомы «Виды России» и «Народы России», где были запечатлены крестьяне различных национальностей, нищие, интеллигенция и пр. В фондах Эрмитажа хранятся фотографии интерьеров дворцов и домов купцов, видов Петербурга начала XX века.

Фотографией занимались не только в столице, но в более отдалённых частях страны. Известно, что находящийся в ссылке в Сибири Трубецкой тоже занимался дагерротипией. Примерно в то же время появился запрет на фотографирование политических преступников (ссыльных), а фотографа Давиньона, который создал по меньшей мере снимки шести декабристов, подвергли уголовному преследованию, но затем, к счастью, отпустили.

Фотограф-женщина: пионер фотографии в царской России

Я хочу отметить фотографа Елену Мрозовскую, которая добилась признания и в России, и в Европе, вот например слова С. М. Прокудина-Горского:

«28-го декабря прошлого года профессиональный фотограф Е. Л.Мрозовская праздновала в Петербурге у себя в ателье пятнадцатилетний юбилей своей деятельности. Празднование прошло непринужденно весело в кругу артистов, художников и литераторов, в большинстве постоянных клиентов юбилярши. Мне довелось быть на этом празднике, <…> как представителю V-го Отдела Императорского Русского Технического Общества, который уполномочил меня принести поздравления Е.Л. Мрозовской, как своему сочлену. Я был свидетелем простого, сердечного отношения к ней всех прибывших на праздник лиц и присутствовал на одном из редких юбилеев, где нет места скуке. <…>. Пользуюсь случаем, чтобы отметить, чего может женщина достигнуть собственными силами в фотографическом искусстве при любви к делу, таланте и упорном труде.

Е.Мрозовская — в истинном смысле женщина-пионерка в среде выдающихся фотографов России и начала свою деятельность, как и многие, предаваясь занятию фотографией, как любитель. Узнав об открывшихся при И.Р. Техническом Обществе курсах по фотографии, она поступает на них, оканчивает в 1892 г. и, окончательно решив посвятить себя фотографическому искусству, едет в Париж к знаменитому Надару, у которого и довершает свое образование, как фотограф-художник.»

Практически все дошедшие до наших дней фотографии того времени хранятся в Эрмитаже, в общей сложности 40 000 различных дагерротипов и карточек, составляли некогда семейные альбомы дворянства и украшали интерьеры дорогих гостиных.

Вениамин Метенков: фотограф Урала XIX — начале XX веков

Эта часть материала также была добыта моими собственными «ногами». Как это? Всё просто — в лихорадке Ночи Музеев 2023 я успела посетить музей Метенкова и собрать материал для этой статьи. И собирала я его с огромным удовольствием, ведь в этот день была просто великолепная культурная программа.

Как антрополог и популяризатор Урала особо отметился Вениамен Метенков, фотоателье которого можно посетить в славном городе Екатеринбург. Снимки, собранные в этом замечательном музее удивительны. Там можно лицезреть как коммерческие портреты, снимки ландшафтов, так и даже пост мортем фотографию царского и советского периодов. В XIX- начале XX веков ещё не было чёткого разделения на жанры, так что Метенков снимал и пейзажи, и портреты при искусственном освещении, и даже коммерческие съёмки для УОЛЕ (Уральского общества любителей естествознания).

Цветная фотография в Российской Империи

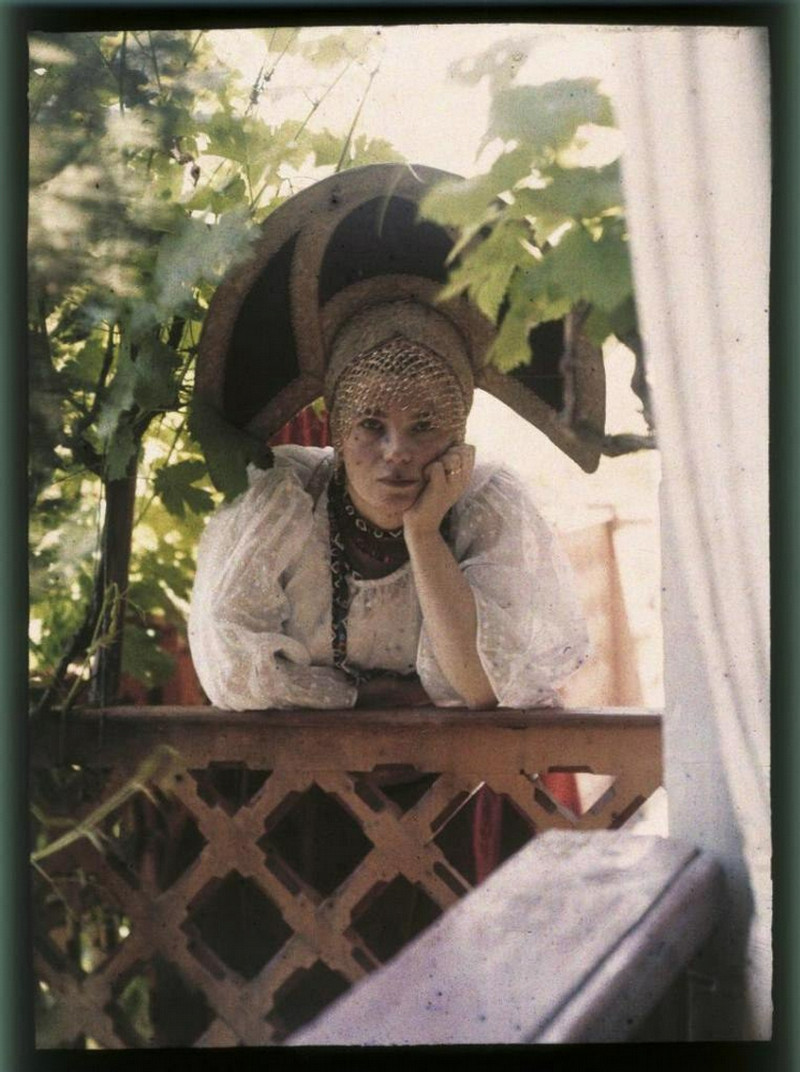

Фотограф и химик С. М. Прокудин-Горский (1863-1944), «фотограф царя», как его называли, разработал технологию получения цветных изображений. Великолепные и уникальные снимки хранятся в библиотеке конгресса США, кроме того их отсканировали и подготовили для широкой публики в прекрасном качестве. Прокудин-Горский оставил тысячи цветных снимков видов и народов Евразии. Для получения изображений он использовал способ разложения на три канала: красный, зелёный и синий (буквально RGB). Затем он проецировал изображение через специальную призму (тоже его изобретение). Технология была даже запатентована. Прокудин-Горский объездил всю Россию, оставив документированные свидетельства о жизни страны. Цели его были, кроме прочего, просветительскими, он читал лекции для школьников и студентов.

Сохранились интереснейшие цветные дореволюционные снимки ялтинского фотографа Петра Веденисова, использовавшего первую запатентованную технологию цветной фотографии (изобретение братьев Люмьер 1903 год).

Фотография в России середины XIX- начала XX веков поистине удивительна. Мы буквально видим, как монохромный дагерротип за каких-то 50 лет эволюционировал до полноценной цветной фотографии! Мы видим историю своими глазами: людей, их нравы, образ жизни дворянства, дома обычных крестьян, имущество купцов. Мне интересно разглядывать эти залы, детали одежды, додумывать быт и читать биографии. В этом есть что-то такое, как увидеть «кадры» из классического романа. Будто, вот ещё чуть-чуть, и из-за угла грациозно, покачивая зонтиком, выйдет героиня «Солнечного удара» или «Гранатового браслета», а может и сама Анна Каренина, скучая, блеснёт перед объективом фотохудожника.

Статьи и галереи: фотография XIX- начале XX веков

С. М. Прокудин-Горский

https://www.loc.gov/exhibits/empire/making.html — о технологии С. М. Прокудина-Горского «The Prokudin-Gorskii Photographic Record Recreated: The Empire That Was Russia»

http://www.cs.cmu.edu/~dellaert/aligned/ — галерея фотографий С. М. Прокудина-Горского

https://ru.wikipedia.org/wiki/3CCD — про технологию разделения на каналы и использование в телевидении

https://ieeexplore.ieee.org/document/1182269

Елена Мрозовская, «женщина-пионерка»

https://diletant.media/blogs/62557/31005658/ — статья в «Дилетанте»